22Feb

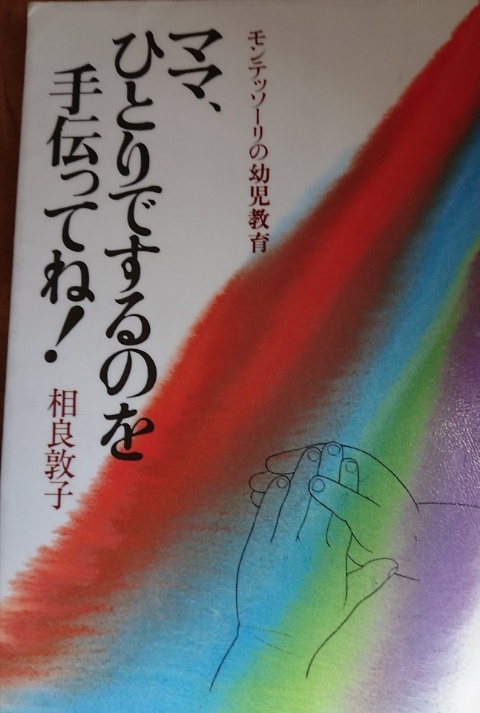

【「ママ、ひとりでするの手伝ってね モンテッソーリの幼児教育」(相良敦子・著/講談社)】

この本は2年前、ちょうど保育士の資格試験を勉強している頃に読みました。

著者の相良敦子さんは、日本でのモンテッソーリ教育の第一人者と言われている方です。フランスに留学経験もある相良さん。日本にモンテッソーリ教育を持ち込んだと言われる赤羽惠子さんから、フランス語で書かれたモンテッソーリの本を日本語に翻訳して欲しいという依頼があり、そこでモンテッソーリ教育と出会ったのでした。

「ママ、ひとりでするの手伝ってね」というこの一言にモンテッソーリが発見した子どもの可能性と、それを尊重するエッセンスが詰まっていますね。

「モンテッソーリ」が提唱するメソッドは、大人が子どもに言葉による説明無しにまず子どもの前で動作をやって見せます。言葉ではなく動作で教えるということがなぜ必要か、ということも分かりやすく説明されています。

「子どもは親の背を見て育つ」という日本で昔から言われていることって、実証済みなんですね。

子どもに接する時の大人のあり方、所作のやり方、動作の説明が分かりやすく書かれています。

先の「モンテッソーリ 子どもの家」の映画の記事でも取り上げたので、内容が被りますが、この本で特に印象に残った箇所はこちらです↓

モンテッソーリ教育を受けた人は、ある時点でその人が口を開くとみんながほっとするそうです。

そして「やがて解決するぞ」と内心、安心するというのです。

「ママ、ひとりでするの手伝ってね モンテッソーリの幼児教育」(相良敦子・著/講談社)

そういう、周りに安らぎや安心を与えられる人になるのです。

また、「はたらくママとパパを支える日経DUAL」のこちらの記事もとても参考になると思います。リンクはこちら↓

https://dual.nikkei.com/atcl/column/17/121400035/

なんと相良敦子さんは佐賀県生まれ!出身が同じだと嬉しいです。ちなみに日本で最初の知的障害児施設「滝乃川学園」を創設した石井亮一も佐賀県生まれとちょっと地元ネタ。

PR

モンテッソーリの幼児教育 ママ,ひとりでするのを手伝ってね!

PR

マンガ モンテッソーリの幼児教育 ママ、ひとりでするのを手伝ってね!

【「モンテッソーリで解決!子育ての悩みに今すぐ役立つQ&A68」(田中昌子・著/講談社)】

こちらの本は、年齢別に悩みと対処法が書かれていて、ぜひ、手に取ってほしいオススメの一冊です!こんな時にはこんなふうにすると良いと、対応や分かりやすく書かれています。

子育てあるある、困った行動にもどんなふうに声かけをして、どんなふうに提示するのかを具体的に書かれているところがいいです。

また、年齢別に、大体の成長過程と周りの大人が「知っておくとよいこと」が書いてあります。

・0〜1歳の頃に知っておくとよいこと…無意識の吸収精神

まわりにあるものを丸ごと取り込んで人格を形成していく大切な時期。

・2歳の頃に知っておくとよいこと…提示と秩序感

「ひとりでできた!」が大切な時期。どんなふうにやり方を伝えてあげるか

・3〜4歳の頃に知っておくとよいこと…逸脱と人格形成

・5歳の頃に知っておくとよいこと…正常化

困った行動にはわけがあります

「モンテッソーリで解決!子育ての悩みに今すぐ役立つQ&A68」(田中昌子・著/講談社)

というところや、

- 自分から静けさを保とうとする『静粛練習』について

- 走りまわってばかりいる子どもを落ち着かせる「自己コントロール」の方法

などもわかりやすく書かれています。

子どもは「深い集中と高い精神性をもって静けさを愛する存在である」

雨の日に窓を開けて雨音に耳を傾けたり、秋には虫の声に耳を澄ましたりしていると、静けさを楽しめるようになります。

騒がしいときに静かにさせようとするのではなく、子どもがあ静けさの素晴らしさを知り、自分からその静けさを保とうとするのが「静粛練習」です

「モンテッソーリで解決!子育ての悩みに今すぐ役立つQ&A68」(田中昌子・著/講談社)

と子どもの自主性を尊重し、子どもと向き合うことを教えてくれる一冊です。

PR

モンテッソーリで解決! 子育ての悩みに今すぐ役立つQ&A 68

【「非認知能力を伸ばすおうちモンテッソーリ77のメニュー」(しののめモンテッソーリ子どもの家 中山芳一・監修

/東京書籍)】

こちらの本は最後に方に、家でできる教材の付録も付いています。

上記の2冊には、まだ文字も読めない子どもでも上手に決まった場所にお片付けできる工夫も記されています。姪の幼稚園や、保育園などでも取り入れられている方法です。

PR

非認知能力を伸ばすおうちモンテッソーリ77のメニュー

【「子どものサインに気がついて」(堀田和子・著/瀬谷出版)】

著者の堀田和子さんは「モンテッソーリ原宿子供の家」の園長さん。

モンテッソーリ 園でのできごとを例に、どう対応したか、子どものその時の行動の動機はどんなものだったのか、を知ることができます。

はじめに

老人福祉を専門としている方によると、その人の人生の最終期に、五歳までの幼少期の記憶だけが残り、幼少期が幸せであれば、幸せな記憶の中で人生の最後を迎えることができるのだといいます。

「子どものサインに気がついて」(堀田和子・著/瀬谷出版)

これが本当なら、私たちはもっと良く目の前の子どもを観察し、尊重し、接し方に氣を配る必要があります。

まわりにいる大人の立ち居振る舞い、慣習、言葉かけ、住んでいる環境の中から自然に学んでいるのですから、よい環境を作ることが大切です。

「子どものサインに気がついて」(堀田和子・著/瀬谷出版)

モンテッソーリ女史「子どもは大人が教えようとすることを教わるのではなく、自分の関心のあることを環境の中から自分で学ぶものだ」

「子どものサインに気がついて」(堀田和子・著/瀬谷出版)

と言っています。

そうやって育った子どもがどんなふうに育つかというと、

自分を信じ、精神が安定していつも機嫌よく、自分の気持ちをどこでも表現でき、人にも優しく喜んで手伝おうとするように親切であり、何かをする時には自分の力を精一杯出して行動し、よく考えて行動するはつらつとして元気な、子どもらしい子どもに育つと思います。

「子どものサインに気がついて」(堀田和子・著/瀬谷出版)

だそうです。

また、この本で触れられている『コスミック・エデュケーション』には興味深いものがあります。

マリア・モンテッソーリはインドでも生活していたことがあるのです。そこで、子どもの教育・人格形成のみならず、その平和への思いは『コスミック・エデュケーション』という宇宙の秩序にまで展開していきます。

コスミック・エデュケーション

モンテッソーリは世界平和を願い、人間同士の平和を越えて地球上の全ての生物たちとの平和な共存、宇宙の秩序に由来した生活の大切さを強く感じて、コスミック・エデュケーションという理念を提唱し、実践し始めた。

その理念を実現できるのは大人ではなく、次の時代を担う子どもたちであり、子どもたちを平和を愛し、実行できる人間に育てることがいかに大事であるかを説いています

「子どものサインに気がついて」(堀田和子・著/瀬谷出版)

その後、モンテッソーリはノーベル平和賞の候補者にも挙げられました。

PR

子どものサインに気がついて: モンテッソーリ園長の子育てアドバイス

【パパ、ママ、あのね・・子育てのヒントは子どもが教えてくれる(マリア・モンテッソーリ 著/AMI友の会NIPPON 監修)】

この本はジャケ買い!とも言えるくらい「表紙」の写真も、中の子どもたちの写真も心がくすぐられます。

この本では、癇癪が抑えられない子どもの親がどんなふうに子どもに接してしまっているかを『子どもの秘密はそのままに』という言葉で教えてくれます。

子どもがやっていることに対して、大人側があれやこれや質問して知りたがると、子どもは答えられず、懸命に頑張るのですが、混乱してしまうというのです。

この、子どもが持つ秘密とは、神秘的なものでは全くありません。彼らの成長の本質であり、それはもちろん彼らは誰かに説明することができないのですが、愚かな大人が秘密を無理やりに取り上げようとしてしまうのです。

(中略)

意識の高い親の多くは、深く考えずに、自分の子どもを知りたいがために子どもに質問するのです。でもこれは幼い子どもに秘密を聞き出すことになり、それに対して子どもは怒りを示すのです。

パパ、ママ、あのね・・子育てのヒントは子どもが教えてくれる(マリア・モンテッソーリ 著/AMI友の会NIPPON 監修)

子どもが助けを求めない限り、彼らがやっている作業に仲間入りしたり共有しないことがいかに大事かを説明しました。

パパ、ママ、あのね・・子育てのヒントは子どもが教えてくれる(マリア・モンテッソーリ 著/AMI友の会NIPPON 監修)

子どもの癇癪の原因、そんなことだったなんて!と目から鱗でした。

もし親や周りの大人がその子どもの秘密を知りたがり、介入し続けるとどういった子どもになってしまうのでしょう?

お子さんは癇癪を起こし続け、ある時、もう取り除けないバリアがあなたたち二人を隔ててしまうでしょう

もう少し精神力が弱い子どもなら、全く逆に反応し、自分自身の人格がなく、母親の言うことに追従するような子どもになってしまうでしょう。いつでも誰とでも活動をシェアでき、親切でおしゃべりに夢中だけれども、少し存在感のない架空の世界にいるような子どもです。秘密のない子どもは人格のない大人となるでしょう。

パパ、ママ、あのね・・子育てのヒントは子どもが教えてくれる(マリア・モンテッソーリ 著/AMI友の会NIPPON 監修)

この部分には、ギクっとします。

PR

パパ、ママ、あのね・・子育てのヒントは子どもが教えてくれる

【本家本元イタリア発!わが家を最高の「モンテッソーリ園」にする61のメソッド(キアラ・ピローディ 著・小俣鐘子 訳/すばる舎)】

この本は、カラー写真が多く、文章で強調するところは太字に色で線が引いてあり、読みやすいように工夫されています。

子どもにとってどんな環境が必要か、一目瞭然の工夫がされています。

やはりここでも「大人は働きかけをせず、観察に集中する」と書かれています。

大人の役割を「準備のできた大人」とモンテッソーリは言っています。

環境の大切さと、すっきり、清潔に、センスよく整理しておく工夫も記されています。

また、「誤りを大人が正さない」ということも大切だそうです。

PR

本家本元イタリア発! わが家を最高の「モンテッソーリ園」にする61のメソッド

私自身は、姪の成長段階を間近で見てきましたが、成長するにつれて、モンテッソーリの言ってることが、身に染みて実感でき、腑に落ちます。

特に、1歳児から2歳児、と言葉を話すようになり、記憶力も素晴らしく、その驚異の能力に、つい、早期教育!と詰め込みたくなりますが、5歳くらいになってくると、そうしないで良かったと思います。

反対に、姪が集中していた時には、質問してしまってたかも知れなく、声もたくさん掛けてしまっていた氣がして、もっと早くモンテッソーリ教育のことを知りたかったなぁと思います。もっと、そっと見守り、子どもの集中を大切に尊重したいと思います。これからでも間に合うかしら。6歳までに氣がつけば、間に合うそうですが、あっという間にもう6歳になります。

6年間って本当にあっという間でした。

子どもと関わる、お母さん・お父さん、周りの家族や大人たちがこの大切な時期の子どもを知って、理解の姿勢をもって接することができますように。

た、自分や周りの大事な人の幼少期はどうだっただろう?と思い直すきっかけにもできます。

この大切な時期に、子どもたちが、その本来の「個」を大切に尊重されることを願って止みません。