9Sep

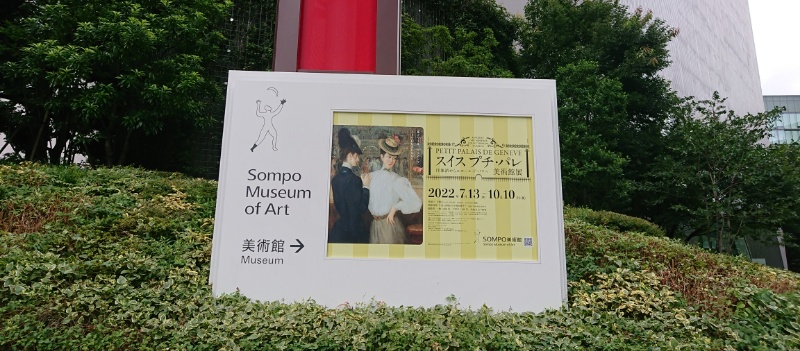

西新宿の高層ビル群に囲まれているSOMPO美術館。2020年にリニューアルオープンして以来ようやく足を運びました。

『印象派からエコール・ド・パリへ スイス プチ・パレ美術館展 』、ポスターの優しいイエローのストライプと絵の雰囲氣がステキで、もう、絶対行く!と思っちゃいました。

SOMPO美術館の企画、毎回、いい感じで好きなんですよね。

【プチ・パレ美術館】

スイスプチ・パレ美術館は1998年から休館していて、日本で作品が公開されるのは30年ぶりとのこと。

【チケット】

現在は日時指定予約は不要となりました。

一般:当日券は1,600円。

アソビューで事前購入すると100円引きの¥1,500。

行きたい時にふらっと行けるありがたさよ。

平日の8月31日(水)、10時半頃に美術館前に到着。

新宿駅方面から地下道を通って、コクーンビルから出たところ。

美術館の建物のデザインも、楽しめます。

ガラス張りの入口から入館しますと、警備員の方から「ロッカーはこちらです」とご案内。

【ロッカー】

ロッカーは建物1階入って左側です。コインは不要。

グッズを買う予定の方は、エコバックなどはここでお忘れなく。

【チケット販売窓口】

右側がチケット販売窓口と入口です。

小学生以下の子どもには、工作グッズを先着順でお渡ししているそうです。これも、細かい細工がステキなものでしたよ。

音声ガイドご利用の方は入口左側で。

【フロアマップ】

エレベーターで最初の展示室5階へ。エレベーターはすぐ来ます。エレベーターの中にも順路が表示されているので迷うことはありません。

展示室は5階→4階→3階の順です。

展示室に入る前に「作品リスト」と「美術の流れ 鑑賞ガイド」があるのでぜひ手にとって、参考にしてみて下さい。

2階はミュージアムショップ & カフェ&休憩スペース。

【ミュージアムカフェ Café Du Musée】

カフェは観覧券がなくても自由に入ることができます。

コーヒーは「レインフォレスト・アライアンス認証農園産コーヒー」を提供。地球環境にやさしく、持続的で、生産地域や労働者の社会福祉も考えられているものです。

- 11:00 ― 16:30(ラストオーダー16:00)

- 営業日…展覧会開催日の土日祝日のみの営業

【混雑具合は?】

平日の午前10時半くらいに行きましたが、次々にお客さんが入って来る感じでしたが、混雑している感じはなく、作品はゆっくり観て回ることができました。

【内容】

第1章 印象派

昨年の秋、渋谷のBunkamuraザ・ミュージアムでもサブタイトル「印象派からエコール・ド・パリ」として『ポーラ美術館コレクション展 甘美なるフランス』が開催されました。

その時の図録を持ち出し、帰ってから見比べています。

ポーラ美術館のコレクションもまさに『甘美なるフランス』という表現がぴったりでしたが、こちらのスイスプチ・パレ美術館のコレクションもこの時代の流れの選りすぐりのコレクションで心が踊りました。

印象派というと、モネ、ルノワールの名前が真っ先に思い浮かびますが、この展覧会では「ルノワールと言ったら女性の肖像画」の《詩人アリス・ヴァリエール=メルツバッハの肖像》が展示されています。

意外なのはモネの作品はなくて、それが私には功を奏して、これまであまり記憶に無い名前の画家との出会いがありました。

アンリ・ファンタン・ラトゥールやギュスターヴ・カイユボットです。

ギュスターヴ・カイユボットの女の子の絵画がなんとも愛らしい。

アルマン・ギョーマンの作品はこれまでの他の展覧会でも目にしたことがあるなぁと思いながら観賞。昨年の渋谷のBunkamuraザ・ミュージアム『ポーラ美術館コレクション展 甘美なるフランス』や三菱一号館美術館「イスラエル美術館所蔵『印象派・光の系譜』」でもお目見えでした。イスラエル美術館所蔵『印象派・光の系譜』」の図録に載っていた説明ではギョーマンはなんと宝くじに当たって、仕事を辞めて50歳で絵画制作を始めたとあります。こんな人もいるのですね。

説明に、誰と誰が交友があった、とか、距離を置いて付き合っていた、と詳しく書かれていて、交友関係を思い浮かべながら観ることができるのもよかったです。

それぞれに影響しあって、または、ちょっと距離を置いて自分の作風を創り出したり。それぞれの画家に思いがあって、試行錯誤しながら自分を表現しようと努力しているところは時代を超えて今の私たちにも励みになります。

第2章 新印象派

こちらでは点描の作品が展示されていました。

点描といえばスーラやシニャックが思い浮かびますが、他にもこんなに点描表現をしている画家がいたのですね!

シャルル・アングランの《画家の母の肖像》は窓辺の構図と光の入り具合がフェルメールを思い起こしました。《収穫》はモネの積み藁を連想しました。

アンリ=エドモン・クロスの《進出する人》は、神話を描いているような、女神が天を舞うような、または宗教画のような、天使が天を舞うようなそんな雰囲気を感じ取れます。《糸杉のノクチューン》はゴッホの糸杉と対比して、静かな穏やかな光景のように私には映りました。

ジョルジュ・レメンの《ラ・ユルプのフルマリエの家》の色彩の明暗と濃淡のバランス、左側の庭園の白っぽい可愛らしい花と赤い屋根がメルヘンチックで引き込まれる。

ニコラス・アレクサンドロヴィッチ・タルコフの《ダンス》の鮮やかな力強い赤と黄色とブルーが情熱的。

テオ・ファン・レイセルベルへの作品は現在、上野の国立西洋美術館美術館のリニューアルオープン記念として開催されている「自然と人のダイアローグ」でも展示されていて、そちらは風景画ですが、ここでは家族の時間と空間が伝わってくるような作品《ファン・デ・フェルデ夫人と子どもたち》を観ることができます。

第3章 ナビ派とポン=タヴァン派

ナビ派は地元の美術館で出会って以来、色合いやゆる〜い雰囲氣が好きで、三菱一号館美術館でも何度か目にしました。

ポン=タヴァン派は耳慣れない言葉でしたが、ゴーギャンとその周りにいた若い画家たちのことをそう呼びますとプチ・パレ美術館展入口で手に取れる「美術の流れ 鑑賞ガイド」に説明がありました。

何度も美術展に足を運ぶうちに、ポール・ゴーギャンって良いかも!と思うようになりました。ゴーギャンが表現したかった「豊かさ」、南国の、子どもに堂々と乳を出して授乳する力強い母の姿、これこそ着飾ったりするよりも本当の伸びやかでおおらかで真の豊かさなのではないかと。当時、既にそう思って、表現していったゴーギャンって凄いし、ステキ!と、心から思う。私が保育に携わっているからかも知れないが。ゴーギャンの作品はこの展覧会には含まれなかったが、当時、ゴーギャンと親交のあったエミール・ベルナール《カンカルの浜辺》が観できます。エミール・ベルナールは画家コルモンのアトリエに入り、そこでゴッホやロートレックとも出会ったと。ただ、その反抗的な態度が災いしアトリエを追い出されたと図録に説明が載っています。

そして、ナビ派。図録にもナビ派に至るまでの経緯、名前の由来について説明が載っています。

展覧会のポスターにもなっているモーリス・ドニの《休暇中の宿題》。ナビ派と言えば子どもの絵が多いですよね。身近な生活から喜びや豊かさを見出した心温まる優しい作品が多くて好きです。同じく《母子像・アンヌ=マリーの食卓》と《ペロス=ギレックの海水浴場》は先の《休暇中の宿題》とのタッチと全然違って面白いです。

第4章 新印象派からフォーヴィスムまで

画家たちが温故知新で試行錯誤していく過程、そしてその姿勢が励みになります。

シャルル・カルマンの《ナポリの若い女》はエドゥワール・マネの画風と重なるような印象がありました。《バラ色の布の静物》は観るものの心もバラ色にしてくれます。

キース・ヴァン・ドンゲン《村の役場》も木の濃い緑の奥の建物の白い壁と左右対称のようでそうではないところ、どことなく惹きつけられました。キース・ヴァン・ドンゲンの風景画は例外的な作品とのこと(公式図録より)。

ラウル・デュフィやモーリス・ド・ヴラマンクやルイ・ヴァルタ、アンリ・マンギャンの作品が並びます。キース・ヴァン・ドンゲンやラウル・デュフィの《パリ》は「ポーラ美術館展」でも観ていましたが改めてようやく名前を覚えることができそうです。

また好きな画家が増えました。

第5章 フォーヴィスムからキュビスムまで

ここではポール・セザンヌが重要な役割を果たすのですね。そしてキュビスムと言えばピカソやジョルジュ・ブラックの名前が思い浮かびますが、この展覧会ではセザンヌやピカソ、ブラックの作品はありませんが、ジャンヌ・リジ=ルソー、マリア・ブランシャール、アルベール・グレーズ、ジャン・メッツァンジェ、アンリ・エダン、アンドレ・ロート、ロジェ・ビシエール、マレヴナといった画家の作品が見られます。キュビスムに傾倒した画家がこんなにもたくさんいたとは今更ながら知ることができました。

第6章 ポスト印象派とエコール・ド・パリ

ここでは、これまでヴァロットンは私の中では版画・白と黒のイメージがありましたが、《身繕い》は写実的で黄色とグリーンの鮮やかさや女性の纏ったシルクの光沢、顔の表情や手の仕草の表現に新鮮さを感じました。

ヴァロットンについては三菱一号館美術館でも2022年10月29日(土)〜2023年1月29日(日)「ヴァロットン−黒と白展」が開催されます。

また集団にも芸術を表現する信条からも距離を置いて活動していた画家たちはエコール・ド・パリと呼ばれました。

その代表的な画家で日本出身の藤田嗣治(レオナール・フジタ)の作品も、SOMPO美術館の収蔵作品の展示でも観ることができます。《家と庭》はとても可愛らしく心が温かくなる作品です。《小川の橋》も、絵に詳しくない私にはこれほんとに油彩?と思うような水彩画に見えるような塗り方に感じられます。

モーリス・ユトリロとその母シュザンヌ・ヴァラドンの作品も一緒に観ることができます。

アンドレ・ドラン、ジョルジュ・ボッティーニ、モイズ・キスリング、テオフィル=アレクサンドル・スタンランの作品が並びます。

SOMPO美術館収蔵作品

SOMPO美術館収蔵作品のいくつかは写真撮影OKです。

ルノワールの《浴女》。

ルノワールの《帽子の娘》。

ゴッホの《ひまわり》にもいつでも会えるのが嬉しいですね。

そのほか、アンドレ・ドラン、東郷青児、アルマン・ドルーアン、モーリス・ユトリロ、モーリス・ドニの作品が展示されています。

【所要時間は?】

じっくり観て回って、ちょっと椅子に腰掛けて休憩したりして、グッズも買って、出口を出たところで1時間半くらいでした。

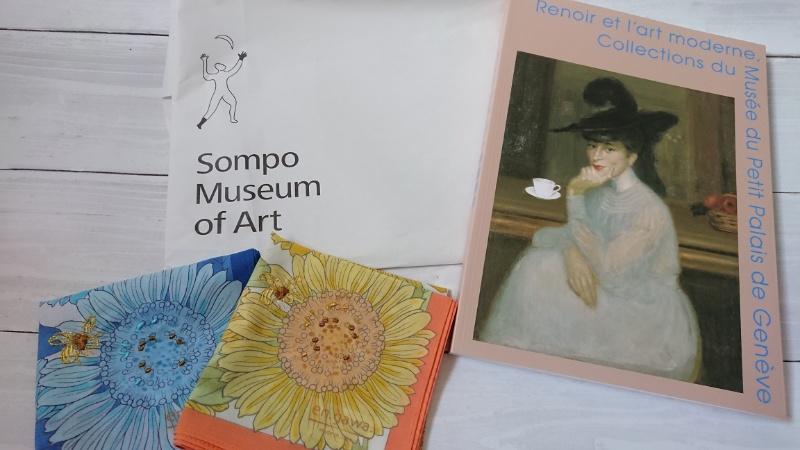

【グッズ】

ポストカードは¥120、¥165のものがあります。

プチ・パレ美術館展図録はソフトカバーです。¥2,400。

ひまわりの明るい色合いのハンカチはワンポイントの刺繍も入っていて1枚¥660。すべて税込。

【会期】

10月10日(月・祝)まで

ぜひ、機会があれば足をお運びください。