10Oct

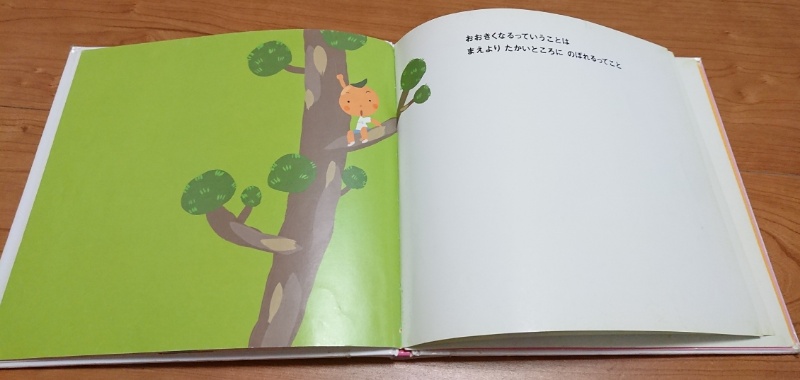

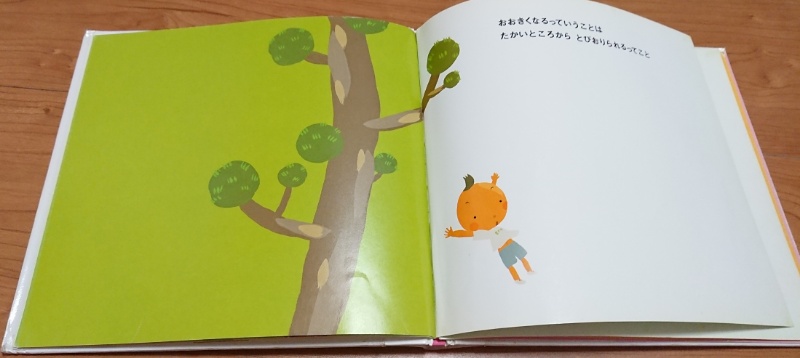

『おおきくなるっていうことは』(作・中川ひろたか/童心社)。姪ママが検索していたときに上がってきた本。

その中で、幼稚園年中5歳になる姪が特に氣に入っていた箇所がこちら↓。

おおきくなるっていうことは

まえより たかいところに のぼれるってこと

『おおきくなるっていうことは』(作・中川ひろたか/童心社)

「がっこうごっこしよう」と、姪パパが作った物置(今じゃ姪のひみつ基地)兼ベンチの高いところに登って、ここが教室だと言う。

途中、本に書かれている通りに、

おおきくなるっていうことは

たかいところから とびおりられるってこと

『おおきくなるっていうことは』(作・中川ひろたか/童心社)

と、ここから私に「手を貸して」と言ってきて何度も何度もジャンプする。ジャンプした後に、この横に立ち、自分の身長と高さを比べ、「自分と同じ高さから飛び降りられるようになった!すごいでしょ!」と言う。

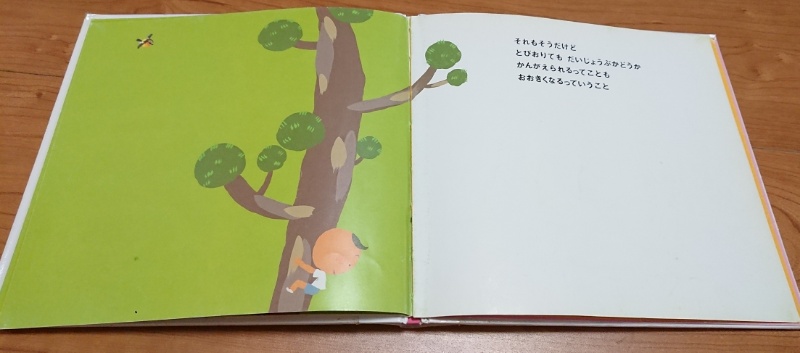

私「あのねぇ」とその次のページを開き、

それもそうだけど

とびおりても だいじょうぶかどうか

かんがえられるってことも

おおきくなるっていうこと

『おおきくなるっていうことは』(作・中川ひろたか/童心社)

私「なんだよ。」と上のページを読み聞かせる。

姪「ちゃんと、とびおりられるでしょ」

と言うけれど、「これはママやパパや私とか大人がいるときだけだよ。もしかしたら、体重の重みでこちら側に倒れるかもしれないの。そのときは下敷きになってしまうことも考えられるんだよ。そういうところまで考えられるようになるのが大きくなるっていうことなんじゃないかな」と言い聞かせた。

安全と好奇心、両立ってどうすれば良いのでしょう?

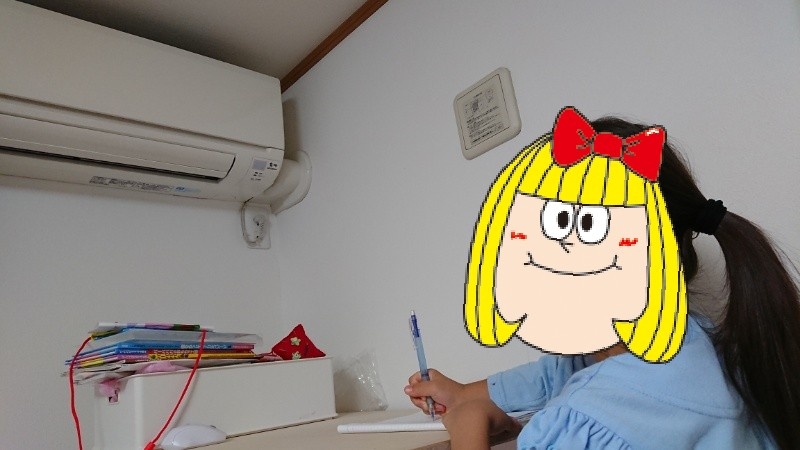

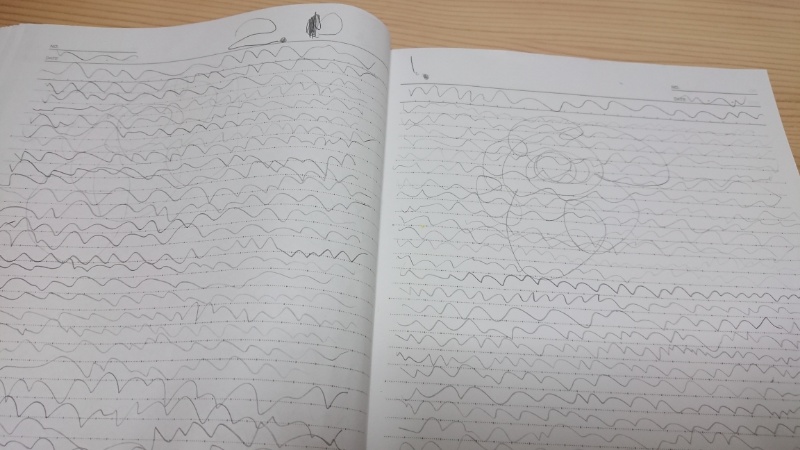

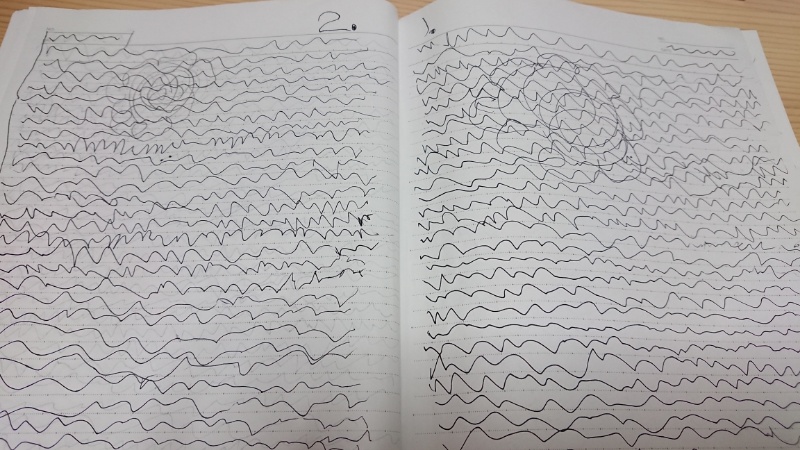

私の〈読書ノート〉を見つけて「ノートと黒いペン貸して」と、ひたすら書いているのは、

波波。「ひらがなを書いたら?」と言おうとして止めた。そして、波波を書いているのを見守る。「シュターナー教育」では確か文字を意味のあるものと認識させるのは7歳からでいいと。それまでにやらせてしまうと体の成長に使われるはずの脳の働きがそっちに行ってしまい肝心な体づくりができないというのだ。それまでは、「文字を意味のあるものと認識させるより、体づくりが第一」だと。これも一理あるような氣がして、私から勧めるようなしないでおこう。姪が自分で一所懸命集中してやっているのを見守ることにする。

姪「せんせい、できました!見てください!」

と言うので、「上手に書けていますね。花丸ですね。」と花丸をあげたら、次からは自分で花丸まで書いている笑。12ページもこれを延々と書いていた。

途中、姪ママから「ママは夜ご飯作っているから、おふろそうじしてきてくれない?」とお手伝い要請されても「いま、おべんきょうでいそがしくて、できないのっ!!」と返していたよ。

どうやら延長保育をお願いするときに、隣の教室で年長さんや習い事で小学生たちがやってきてこんなふうにしている様子を見ているみたい。

PR

おおきくなるっていうことは (ピーマン村の絵本たち)